Religion

Alle hier aufgeführten Medien und Materialien sind von den zuständigen Fachkommissionen der Medienbegutachtung für den schulischen Einsatz besonders empfohlen.

Diese Auflistung stellt nur eine kleine Auswahl der empfohlenen Filme in der SESAM-Mediathek dar. Viele der hier vorgestellten Filme sind landesweit verfügbar – aber leider nicht alle. Es kann also passieren, dass in Ihrem Medienzentrum der ein oder andere Film nicht genutzt werden kann.

GettyImages/Arkira

Klasse 5–6

Speechless

Ein kleiner Junge verliert in einer Einkaufspassage seinen Vater und irrt durch einen großen Spielzeugladen. Angezogen von all den Spielzeugen vergisst er für einen Moment seine Situation und trifft dort auf eine Mutter, die mit ihrer Tochter einkauft. Aus der Perspektive des Jungen erscheint die Sprache aller ihn umgebenden Personen seltsam unreal und unverständlich und schnell wird klar, dass der Junge eine andere Sprache spricht – alles ist fremd. Ohne Worte versucht die Mutter deshalb mit ihm zu kommunizieren und wird dabei einfallsreich. Mit Hilfe von Spielzeugen finden die beiden einen Weg „sprachlos“ zu kommunizieren. Doch aus der anfänglichen Leichtigkeit wird schnell ernst, als die Mutter erkennt, welche Lebenssituation ihr das Kind darzustellen versucht.

Die-Bibel.de [App – Android]

Zur Lektüre angeboten werden Lutherbibel 2017, Lutherbibel 1984, Gute Nachricht Bibel und die BasisBibel in einer App.

LutherBase – NFP [Android]

Die LUTHERBASE ist eine audiovisuelle Zeitreise zu ausgewählten Reformationsstätten in Deutschland. Sie bietet historische Ansichten und Filmclips.

Zur App vgl. play.google.com/store/apps/details

Warum so viele Menschen fliehen

Ob durch Flüchtlingskinder in der Schule oder eine Flüchtlingsunterkunft im Ort: Auch Kinder sind in ihrer Umgebung mit Flüchtlingen konfrontiert. Checker Tobi informiert sich in Deutschland, parallel dazu reist Willi in den Libanon und lernt das Leben in einer Flüchtlingssiedlung kennen.

Unterrichtsidee

Evangelisten-Quartett

Die vier Evangelisten und ihre kanonische Bedeutung werden anhand von Bildern aus mittelalterlichen Handschriften von der Klosterinsel Reichenau erarbeitet.

Klasse 7–8

Wundererzählungen

Kranke werden geheilt, Tote zum Leben erweckt, wenige Brote reichen für eine große Menschenmenge und ein Sturm hört plötzlich auf zu toben – manche Erzählungen in der Bibel sind kaum zu glauben. Dabei erheben die Wundererzählungen gar keinen historischen Wahrheitsanspruch. Sie haben ihren Ursprung in Glaubenserfahrungen und wollen vermitteln: Hier wirkt Gott, mitten unter den Menschen. Die Menschen der Antike waren mit der Sprachform der Wundererzählungen vertraut. Die Produktion zeigt, wie wir sie heute verstehen und auf unser Leben beziehen können.

Die-Bibel.de [App – Android]

Zur Lektüre angeboten werden Lutherbibel 2017, Lutherbibel 1984, Gute Nachricht Bibel und die BasisBibel in einer App.

LutherBase – NFP [Android]

Die LUTHERBASE ist eine audiovisuelle Zeitreise zu ausgewählten Reformationsstätten in Deutschland. Sie bietet historische Ansichten und Filmclips.

Zur App vgl. play.google.com/store/apps/details

Freiheit und Selbstbestimmung

Freiheit und Selbstbestimmung sind eng mit dem neuzeitlichen Menschenbild verknüpft. Zwei Kurzfilme greifen diese Thematik auf: „Mrs McCutcheon“ erzählt die Geschichte eines Jungens, der sich im falschen Körper geboren fühlt. Gegen zahlreiche innere und äußere Widerstände muss er sich entscheiden, wer er wirklich ist. In „Follow the Frog“ gibt der Protagonist einem falsch verstandenen Drang nach, sich selbst als „guten Menschen“ zu verwirklichen – mit drastischen Folgen …

Linda fragt – Ev. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen

Kurzvideos mit Informationen zu unterschiedlichen Weltanschauungsfragen mit einer Einschätzung aus evangelischer Sicht.

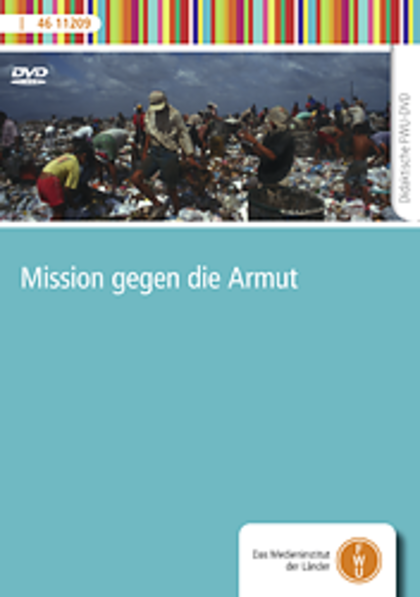

Mission gegen die Armut

Auf den Mülldeponien der philippinischen Insel Cebu leben Tausende von Menschen unter erbärmlichsten Bedingungen. Der Steyler Missionar Pater Heinz Kulüke engagiert sich seit vielen Jahren für diese Menschen am Rande der Gesellschaft, die im und vom Müll leben müssen. Zusammen mit den Steyler Ordensleuten hat er zahlreiche Projekte initiiert, um die von extremer Armut geprägten Lebensbedingungen zu verbessern und Auswege aus dem sozialen Elend zu ermöglichen.

Unterrichtsidee

Smartphone-Schnitzeljagd Klosterinsel

Mit den mitgebrachten Smartphones (BYOD) und der App „Actionbound“ wird das kulturelle Erbe der Klosterinsel Reichenau (Bodensee) erschlossen.

Klasse 9–10

Fünfzehn Zimmer

Im Hospiz wird gelebt bis zum letzten Tag. Ob die Schwiegermutter nervt, ein Stofftier Zärtlichkeit spendet oder ob verpasste Gelegenheiten Wehmut auslösen - Danka erlebt das täglich, wenn sie die 15 Zimmer über den Dächern Berlin Neuköllns sauber macht. Der Dokumentarfilm lässt Schüler*innen durch seine atmosphärisch treffende Machart sehr viel selber entdecken. Das verspricht bei diesem schweren Thema erhebliche Bildungsgewinne.

Der Nebel des Vergessens – Leben mit Demenz

Mitmenschliche Angebote versprechen Erleichterung für Alzheimer-Patienten. Sie blühen auf beim Tanzen, beim Schreiben, bei stimmiger Pflege und vor allem dank einem verständnisvollen Umfeld. Wichtige medizinische Informationen sowie mögliche Handlungsstrategien bis hin zur Frage temporärer Heimunterstützung werden thematisiert. Die Gefühle pflegender Angehöriger werden authentisch und für Unterrichtsgespräche anregend eingebracht.

Armut in der Wohlstandsgesellschaft [interaktiv]

Es wird nachvollziehbar, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft keine Armut geben müsste, und die Fragen zu Wirksamkeit und Begrenzungen der staatlichen Maßnahmen werden so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert sind, Position zu beziehen und ihren Gerechtigkeitsbegriff zu hinterfragen. Das vielseitige und aspektreiche Arbeitsmaterial zielt dementsprechend nicht nur auf Wissensvermittlung, sondern möchte über Einfühlung und Perspektivwechsel Schülerinnen und Schüler zu sozialem Engagement anregen.

Speechless

Ein kleiner Junge verliert in einer Einkaufspassage seinen Vater und irrt durch einen großen Spielzeugladen. Angezogen von all den Spielzeugen vergisst er für einen Moment seine Situation und trifft dort auf eine Mutter, die mit ihrer Tochter einkauft. Aus der Perspektive des Jungen erscheint die Sprache aller ihn umgebenden Personen seltsam unreal und unverständlich und schnell wird klar, dass der Junge eine andere Sprache spricht – alles ist fremd. Ohne Worte versucht die Mutter deshalb mit ihm zu kommunizieren und wird dabei einfallsreich. Mit Hilfe von Spielzeugen finden die beiden einen Weg „sprachlos“ zu kommunizieren. Doch aus der anfänglichen Leichtigkeit wird schnell ernst, als die Mutter erkennt, welche Lebenssituation ihr das Kind darzustellen versucht.

Masel Tov Cocktail

Dimitrij Liebermann (19) ist Jude, Sohn russischer Einwanderer und er hat Tobi geschlagen. Dafür soll er sich entschuldigen. Nur leid tut es ihm nicht unbedingt. Auf dem Weg zu Tobi begegnet Dimitrij ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft mit Vorurteilen und immer wieder ein Problem, das es auszuhandeln gilt: seine deutsch-jüdische Identität.

Der Tatortreiniger

Der Chef einer Consulting-Firma findet ein sadistisches Vergnügen daran, seine Mitarbeiter zu demütigen. Schotty gerät mit dem Chef aneinander und wird in eine Diskussion über Arbeit und Würde verwickelt. Zunächst wird Schotty verunsichert – bis er den Spieß umdreht.

#Female pleasure

Offen zeigt der Film die unterschiedlichen Lebenswelten von fünf Frauen aus New York, Somalia, Japan, Deutschland und Indien, die sich mutig, klug und lustvoll gegen strukturelle sexualisierte Gewalt und Diskriminierung zu Wehr setzen. Der Film spürt den Fragen nach: Wie werden Frauen, wie wird weibliche Sexualität, wie wird der weibliche Körper heute auf der ganzen Welt dargestellt?

Hasskommentare und falsche Likes

In den sozialen Medien wird kräftig getrickst. Man kann alles kaufen, was Kunden im Netz erfolgreicher erscheinen lässt. Ein Unternehmen aus Hamburg beispielsweise vermittelt Likes, Kommentare und Klicks. Wer viel zahlt, kriegt auch viel künstliche Resonanz. Wenn es besonders schnell gehen soll, werden auch Social Bots eingesetzt.

Der Sinn des Lebens

Die Nachricht vom nahen Weltende verändert das eintönige Leben eines älteren Paares grundlegend. Mit einem Mal sieht der Protagonist Walter die Welt neu und sich selbst mit existenziellen Fragen konfrontiert. Wie sollen er und seine Frau ihre letzten Stunden verbringen? Welche Lebenschancen haben sie verpasst?

MEGATRICK (ca. 2 min): Der Film zeigt, dass die eigenen Lebensziele nur allzu oft vom Leben selbst konterkariert werden.

Die Welt als Gottes Schöpfung

SCHÖNHEIT DER SCHÖPFUNG: Ausgehend von Versen aus 1. Mose 1 zeigt der Film die Einzigartigkeit der Schöpfung.

GEFÄHRDETE SCHÖPFUNG: Gegeben werden Informationen zur alltäglichen Umweltgefährdung in den Bereichen „Landwirtschaft – Luftschadstoffe – Lärmbelastung – Massentierhaltung“.

DIE WELT RETTEN: Zu den Themen „Naturnaher Garten – Müll vermeiden – Umweltfreundlich mobil – Artgerechte Tierhaltung“ werden Anregungen gegeben, wie und wo man im persönlichen Bereich etwas für die Schöpfung bewahren kann.

Die-Bibel.de [App – Android]

Zur Lektüre angeboten werden Lutherbibel 2017, Lutherbibel 1984, Gute Nachricht Bibel und die BasisBibel in einer App.

Die Kreuzzüge

„Gott will es!“ – Mit dieser Begründung zogen tausende Soldaten aus zahlreichen Ländern Europas Richtung Jerusalem, um dieses von der Herrschaft der aus ihrer Sicht ungläubigen Muslime zu befreien. In mehreren Kreuzzügen vom 11. bis zum 13. Jahrhundert lieferten sie sich erbitterte Kämpfe um die Heilige Stadt, die sie letztlich doch nicht in ihrem Besitz halten konnten. Neben religiösen Motiven schlossen sich viele Menschen auch aus wirtschaftlichen Gründen den Kreuzzügen an, da sie hofften, neues Land für sich gewinnen zu können. Aber nicht nur Tod und Verwüstung sind das Ergebnis der Kreuzzüge, sondern auch ein intensiver Kultur- und Warenaustausch zwischen Ost und West.

Freiheit und Selbstbestimmung

Freiheit und Selbstbestimmung sind eng mit dem neuzeitlichen Menschenbild verknüpft. Zwei Kurzfilme greifen diese Thematik auf: „Mrs McCutcheon“ erzählt die Geschichte eines Jungens, der sich im falschen Körper geboren fühlt. Gegen zahlreiche innere und äußere Widerstände muss er sich entscheiden, wer er wirklich ist. In „Follow the Frog“ gibt der Protagonist einem falsch verstandenen Drang nach, sich selbst als „guten Menschen“ zu verwirklichen – mit drastischen Folgen …

Linda fragt – Ev. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen

Kurzvideos mit Informationen zu unterschiedlichen Weltanschauungsfragen mit einer Einschätzung aus evangelischer Sicht.

Von Aristoteles bis Habermas – Grundpositionen der Ethik

Auf dem Weg zum Erwachsensein erfahren Jugendliche: Es gibt Situationen, in denen gibt es kein eindeutiges „Richtig“ oder „Falsch“. Gleichzeitig trägt es zum gelingenden Zusammenleben in der Gesellschaft bei, die Begründungsmuster hinter dem Handeln anderer zu reflektieren und Taten vor diesem Hintergrund einzuordnen. In der Produktion wird deutlich, dass unterschiedliche Grundpositionen philosophischer Ethik dabei zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ob Aristoteles, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill und Jürgen Habermas sich als gute Ratgeber für die Praxis erweisen? Mithilfe ihrer Ansätze können eigene Maßstäbe bewusstgemacht und durch Hinterfragung die eigene moralische Entwicklung gefördert werden.

Warum so viele Menschen fliehen

Ob durch Flüchtlingskinder in der Schule oder eine Flüchtlingsunterkunft im Ort: Auch Kinder sind in ihrer Umgebung mit Flüchtlingen konfrontiert. Checker Tobi informiert sich in Deutschland, parallel dazu reist Willi in den Libanon und lernt das Leben in einer Flüchtlingssiedlung kennen.

Mission gegen die Armut

Auf den Mülldeponien der philippinischen Insel Cebu leben Tausende von Menschen unter erbärmlichsten Bedingungen. Der Steyler Missionar Pater Heinz Kulüke engagiert sich seit vielen Jahren für diese Menschen am Rande der Gesellschaft, die im und vom Müll leben müssen. Zusammen mit den Steyler Ordensleuten hat er zahlreiche Projekte initiiert, um die von extremer Armut geprägten Lebensbedingungen zu verbessern und Auswege aus dem sozialen Elend zu ermöglichen.

Drogen und Komasaufen

Die Gefahren legaler und illegaler Drogen sind vielfältig, deren Wirkung gerade für Jugendliche oft zu verlockend. Der Film begleitet Dennis und seine Freunde beim nächtlichen Feiern und beobachtet, wie der Gruppenzwang einen dazu drängt, mit den anderen mitzutrinken und die eigenen Grenzen aus den Augen zu verlieren. Dass dieser Kontrollverlust auch negative Auswirkungen für andere haben kann, wird zu oft ignoriert. Dabei sind Trunkenheitsfahrten junger Menschen leider keine Seltenheit immer wieder mit verheerenden Folgen. In einem Experiment werden Probanden auf ihre Fahrtauglichkeit unter erschwerten Umständen geprüft: simulierter Alkohol- und Drogeneinfluss oder auch nur betrunkene Mitfahrer das Ergebnis ist für alle erschreckend!

Die Dimension des Bösen

Ist das Böse Ausdruck einer psychischen Erkrankung, ein notwendiges Übel in einer turbokapitalistischen Welt oder gar ein Fingerzeig Satans? Dämonisch sind die Gesichter des Bösen ohne Frage. Doch bei Licht betrachtet sind es äußerst relative Phänomene, abhängig von politischen oder strategischen Gegebenheiten. Wer ist wann ein Terrorist, oder ein Freiheitskämpfer, wer ein menschenverachtender Diktator und wer ein strategischer Verbündeter? Und wer entdeckt in sich selbst nicht ein klammheimliches Verständnis für Folter, wenn Terrorakte verhindert werden können? Wer kokettiert nicht mit inhumanen Strafen, um Pädophile oder psychisch gestörte Sexualstraftäter für immer aus dem Leben zu verbannen? Wie bereitwillig setzt man Bedürfnis nach Sicherheit über die Freiheits- und Menschenrechte Dritter?

Kinder des Kalifats

Der Film untersucht an ausgewählten Beispielen, die Motive und Beweggründe junger Menschen, die sich dem islamistischen Terror verschreiben und den bewaffneten Kampf aufnehmen. Vor allem aus Österreich kommen viele Jugendliche, die sich dem „Islamischen Staat“ anschließen und im Nahen Osten als Terror-Kämpfer operieren. Dabei handelt es sich meist um Einwanderer aus Tschetschenien und dem Balkan, die mit Krieg und Terror aufgewachsen sind und auf diese Weise in den Krieg zurückkehren. Allein in Syrien und im Irak befinden sich Hunderte von ihnen im „Heiligen Krieg“. Um die 2000 junge Österreicher sympathisieren mit den radikalen Dschihad-Kämpfern. Der Berliner Islamwissenschaftler Guido Steinberg kommentiert das Ausmaß dieser erschreckenden Entwicklung in Österreich und – im direkten Vergleich – in Deutschland.

Salafismus: Terror, Taliban, Twitter

In der Dokumentation wird der Frage nachgegangen, was junge Menschen am Salafismus fasziniert: Was sind die Einstiegsgründe, was zieht junge Menschen hin zu einer sektenähnlichen, religiös-antidemokratischen Bewegung, die Musik, Kunst, Liberalität und die Gleichheit der Menschen ablehnt und bekämpft? Im Interview berichten vier junge Männer von ihren persönlichen Beweggründen, sich den Salafisten anzuschließen. Die Motive reichen von Diskriminierungs- und Benachteiligung-Erfahrungen über eine allgemeine Sinnsuche bis hin zu Schicksalsschlägen. Die salafistische Bewegung verspricht Stärke, Stolz und eine feste Gemeinschaft. Der offenen Frage, ob sich junge Migranten der zweiten oder dritten Generation als Deutsche, Araber oder Türken fühlen dürfen, setzt sie eine neue, elitäre Gemeinschaft der Muslime entgegen. Salafismus setzt mit seinen Antworten bei den jungen, am Rand der Gesellschaft stehenden Einwandererkids an, vermittelt ihnen Werte und Stolz und zieht so auch immer wieder junge Deutsche an.

Unterrichtsidee/Unterrichtsmodul

Evangelisten-Quartett

Die vier Evangelisten und ihre kanonische Bedeutung werden anhand von Bildern aus mittelalterlichen Handschriften von der Klosterinsel Reichenau erarbeitet.

Bonhoeffer – Theologe und Widerstandskämpfer

Dietrich Bonhoeffers Rolle im Widerstand gegen den NS-Staat steht im Mittelpunkt dieses Moduls, das sich auf Filmmaterial und Texte stützt.

Klasse 11–12

Fünfzehn Zimmer

Im Hospiz wird gelebt bis zum letzten Tag. Ob die Schwiegermutter nervt, ein Stofftier Zärtlichkeit spendet oder ob verpasste Gelegenheiten Wehmut auslösen - Danka erlebt das täglich, wenn sie die 15 Zimmer über den Dächern Berlin Neuköllns sauber macht. Der Dokumentarfilm lässt Schüler*innen durch seine atmosphärisch treffende Machart sehr viel selber entdecken. Das verspricht bei diesem schweren Thema erhebliche Bildungsgewinne.

Armut in der Wohlstandsgesellschaft [interaktiv]

Es wird nachvollziehbar, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft keine Armut geben müsste, und die Fragen zu Wirksamkeit und Begrenzungen der staatlichen Maßnahmen werden so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert sind, Position zu beziehen und ihren Gerechtigkeitsbegriff zu hinterfragen. Das vielseitige und aspektreiche Arbeitsmaterial zielt dementsprechend nicht nur auf Wissensvermittlung, sondern möchte über Einfühlung und Perspektivwechsel Schülerinnen und Schüler zu sozialem Engagement anregen.

Zukunft der Kirche?

Die Produktion setzt sich mit Herausforderungen und Chancen für die christlichen Kirchen im 21. Jahrhundert auseinander.

Speechless

Ein kleiner Junge verliert in einer Einkaufspassage seinen Vater und irrt durch einen großen Spielzeugladen. Angezogen von all den Spielzeugen vergisst er für einen Moment seine Situation und trifft dort auf eine Mutter, die mit ihrer Tochter einkauft. Aus der Perspektive des Jungen erscheint die Sprache aller ihn umgebenden Personen seltsam unreal und unverständlich und schnell wird klar, dass der Junge eine andere Sprache spricht – alles ist fremd. Ohne Worte versucht die Mutter deshalb mit ihm zu kommunizieren und wird dabei einfallsreich. Mit Hilfe von Spielzeugen finden die beiden einen Weg „sprachlos“ zu kommunizieren. Doch aus der anfänglichen Leichtigkeit wird schnell ernst, als die Mutter erkennt, welche Lebenssituation ihr das Kind darzustellen versucht.

Masel Tov Cocktail

Dimitrij Liebermann (19) ist Jude, Sohn russischer Einwanderer und er hat Tobi geschlagen. Dafür soll er sich entschuldigen. Nur leid tut es ihm nicht unbedingt. Auf dem Weg zu Tobi begegnet Dimitrij ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft mit Vorurteilen und immer wieder ein Problem, das es auszuhandeln gilt: seine deutsch-jüdische Identität.

Der Tatortreiniger

Der Chef einer Consulting-Firma findet ein sadistisches Vergnügen daran, seine Mitarbeiter zu demütigen. Schotty gerät mit dem Chef aneinander und wird in eine Diskussion über Arbeit und Würde verwickelt. Zunächst wird Schotty verunsichert – bis er den Spieß umdreht.

#Female pleasure

Offen zeigt der Film die unterschiedlichen Lebenswelten von fünf Frauen aus New York, Somalia, Japan, Deutschland und Indien, die sich mutig, klug und lustvoll gegen strukturelle sexualisierte Gewalt und Diskriminierung zu Wehr setzen. Der Film spürt den Fragen nach: Wie werden Frauen, wie wird weibliche Sexualität, wie wird der weibliche Körper heute auf der ganzen Welt dargestellt?

Hasskommentare und falsche Likes

In den sozialen Medien wird kräftig getrickst. Man kann alles kaufen, was Kunden im Netz erfolgreicher erscheinen lässt. Ein Unternehmen aus Hamburg beispielsweise vermittelt Likes, Kommentare und Klicks. Wer viel zahlt, kriegt auch viel künstliche Resonanz. Wenn es besonders schnell gehen soll, werden auch Social Bots eingesetzt.

Der Sinn des Lebens

Die Nachricht vom nahen Weltende verändert das eintönige Leben eines älteren Paares grundlegend. Mit einem Mal sieht der Protagonist Walter die Welt neu und sich selbst mit existenziellen Fragen konfrontiert. Wie sollen er und seine Frau ihre letzten Stunden verbringen? Welche Lebenschancen haben sie verpasst?

MEGATRICK (ca. 2 min): Der Film zeigt, dass die eigenen Lebensziele nur allzu oft vom Leben selbst konterkariert werden.

Wundererzählungen

Kranke werden geheilt, Tote zum Leben erweckt, wenige Brote reichen für eine große Menschenmenge und ein Sturm hört plötzlich auf zu toben – manche Erzählungen in der Bibel sind kaum zu glauben. Dabei erheben die Wundererzählungen gar keinen historischen Wahrheitsanspruch. Sie haben ihren Ursprung in Glaubenserfahrungen und wollen vermitteln: Hier wirkt Gott, mitten unter den Menschen. Die Menschen der Antike waren mit der Sprachform der Wundererzählungen vertraut. Die Produktion zeigt, wie wir sie heute verstehen und auf unser Leben beziehen können.

Die-Bibel.de [App – Android]

Zur Lektüre angeboten werden Lutherbibel 2017, Lutherbibel 1984, Gute Nachricht Bibel und die BasisBibel in einer App.

Die Kreuzzüge

„Gott will es!“ – Mit dieser Begründung zogen tausende Soldaten aus zahlreichen Ländern Europas Richtung Jerusalem, um dieses von der Herrschaft der aus ihrer Sicht ungläubigen Muslime zu befreien. In mehreren Kreuzzügen vom 11. bis zum 13. Jahrhundert lieferten sie sich erbitterte Kämpfe um die Heilige Stadt, die sie letztlich doch nicht in ihrem Besitz halten konnten. Neben religiösen Motiven schlossen sich viele Menschen auch aus wirtschaftlichen Gründen den Kreuzzügen an, da sie hofften, neues Land für sich gewinnen zu können. Aber nicht nur Tod und Verwüstung sind das Ergebnis der Kreuzzüge, sondern auch ein intensiver Kultur- und Warenaustausch zwischen Ost und West.

Freiheit und Selbstbestimmung

Freiheit und Selbstbestimmung sind eng mit dem neuzeitlichen Menschenbild verknüpft. Zwei Kurzfilme greifen diese Thematik auf: „Mrs McCutcheon“ erzählt die Geschichte eines Jungens, der sich im falschen Körper geboren fühlt. Gegen zahlreiche innere und äußere Widerstände muss er sich entscheiden, wer er wirklich ist. In „Follow the Frog“ gibt der Protagonist einem falsch verstandenen Drang nach, sich selbst als „guten Menschen“ zu verwirklichen – mit drastischen Folgen …

Von Aristoteles bis Habermas – Grundpositionen der Ethik

Auf dem Weg zum Erwachsensein erfahren Jugendliche: Es gibt Situationen, in denen gibt es kein eindeutiges „Richtig“ oder „Falsch“. Gleichzeitig trägt es zum gelingenden Zusammenleben in der Gesellschaft bei, die Begründungsmuster hinter dem Handeln anderer zu reflektieren und Taten vor diesem Hintergrund einzuordnen. In der Produktion wird deutlich, dass unterschiedliche Grundpositionen philosophischer Ethik dabei zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ob Aristoteles, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill und Jürgen Habermas sich als gute Ratgeber für die Praxis erweisen? Mithilfe ihrer Ansätze können eigene Maßstäbe bewusstgemacht und durch Hinterfragung die eigene moralische Entwicklung gefördert werden.

Kinder des Kalifats

Der Film untersucht an ausgewählten Beispielen, die Motive und Beweggründe junger Menschen, die sich dem islamistischen Terror verschreiben und den bewaffneten Kampf aufnehmen. Vor allem aus Österreich kommen viele Jugendliche, die sich dem „Islamischen Staat“ anschließen und im Nahen Osten als Terror-Kämpfer operieren. Dabei handelt es sich meist um Einwanderer aus Tschetschenien und dem Balkan, die mit Krieg und Terror aufgewachsen sind und auf diese Weise in den Krieg zurückkehren. Allein in Syrien und im Irak befinden sich Hunderte von ihnen im „Heiligen Krieg“. Um die 2000 junge Österreicher sympathisieren mit den radikalen Dschihad-Kämpfern. Der Berliner Islamwissenschaftler Guido Steinberg kommentiert das Ausmaß dieser erschreckenden Entwicklung in Österreich und – im direkten Vergleich – in Deutschland.

Unterrichtsidee/Unterrichtsmodul

Bonhoeffer – Theologe und Widerstandskämpfer

Dietrich Bonhoeffers Rolle im Widerstand gegen den NS-Staat steht im Mittelpunkt dieses Moduls, das sich auf Filmmaterial und Texte stützt.

Diese Seite teilen: